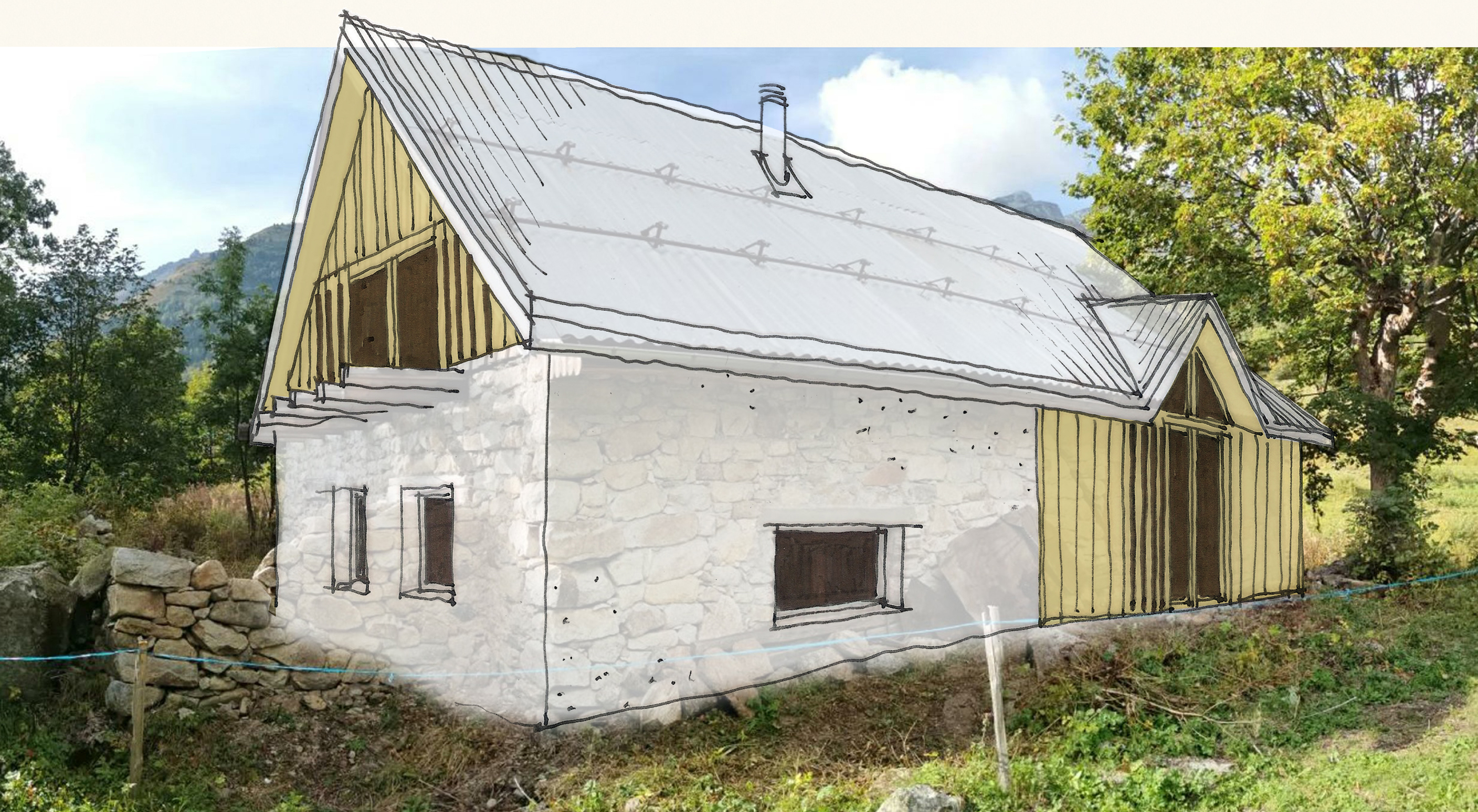

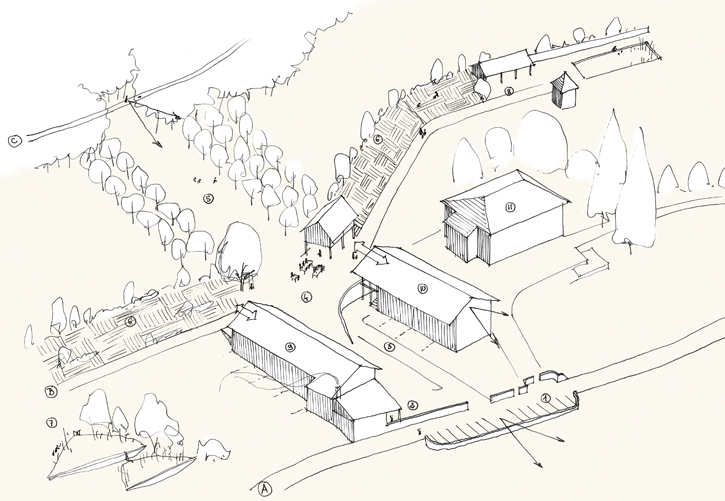

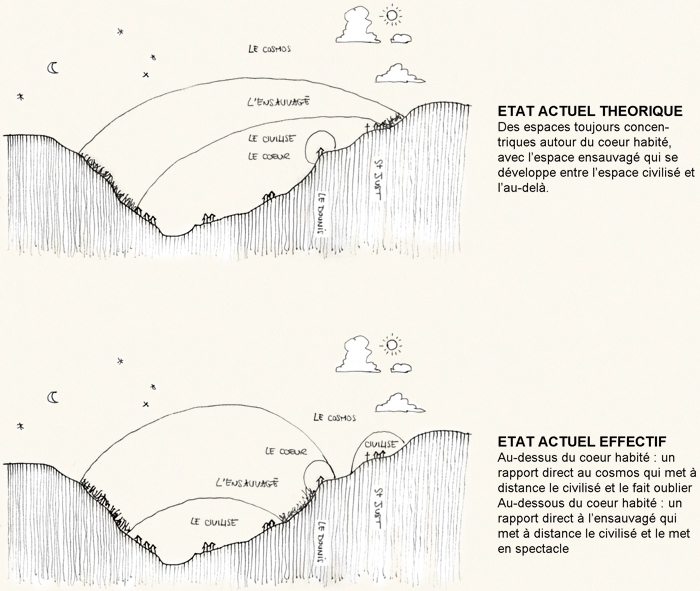

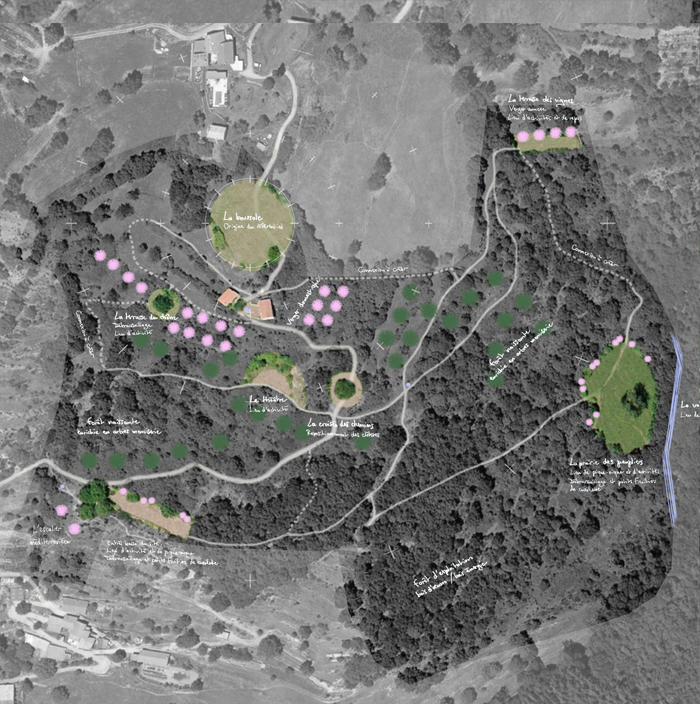

Un couple amoureux de la montagne et établi dans un hameau isolé du Trièves a eu l’opportunité d’acquérir une ancienne grange toute proche de la maison qu’ils louaient. Si elle était idéalement exposée, avec des vues potentielles jusqu’à l’Obiou et au Mont Aiguille, et un peu de terrain, cette grange nécessitait cependant pour sa transformation en habitation une approche particulière, au vu des enjeux architecturaux et du périmètre budgétaire réduit.

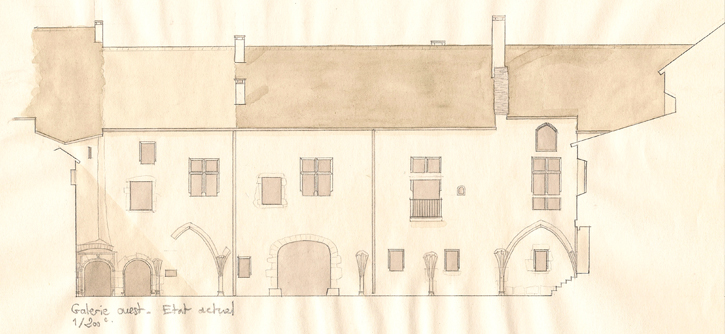

Cette grange va de pair avec un corps de ferme dont elle a été détachée, l’ensemble ayant été rénové dans les années 1980 (couverture tôle, enduits). Cette cohérence d’ensemble était à préserver, dans le projet.

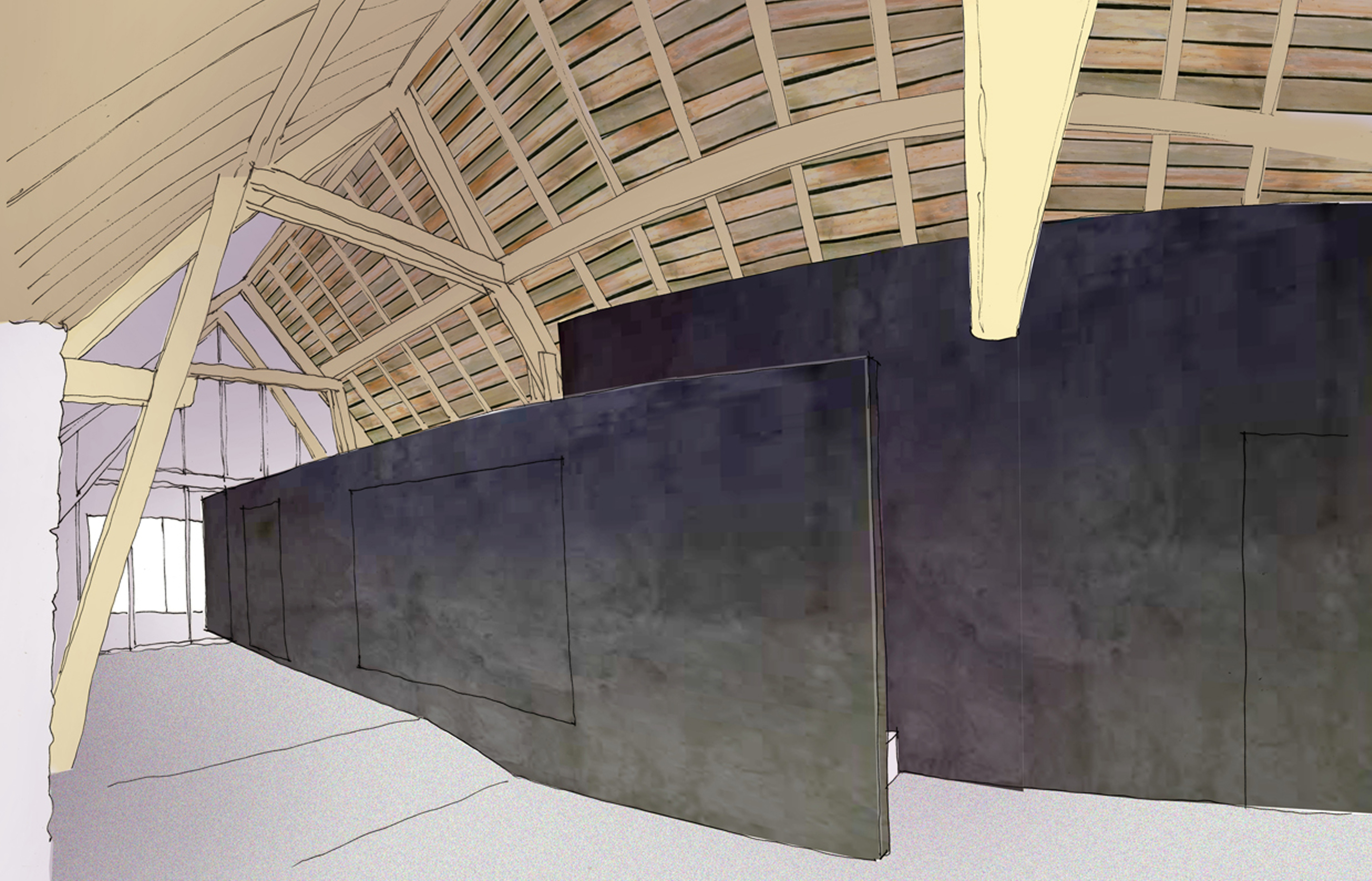

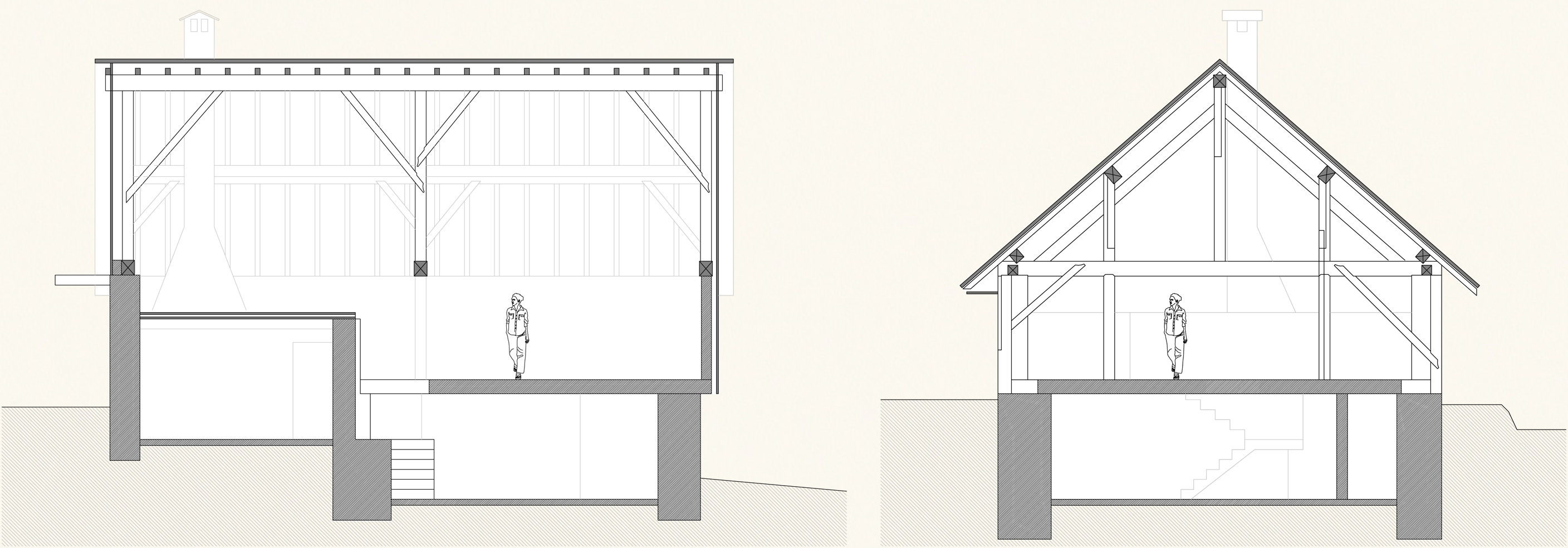

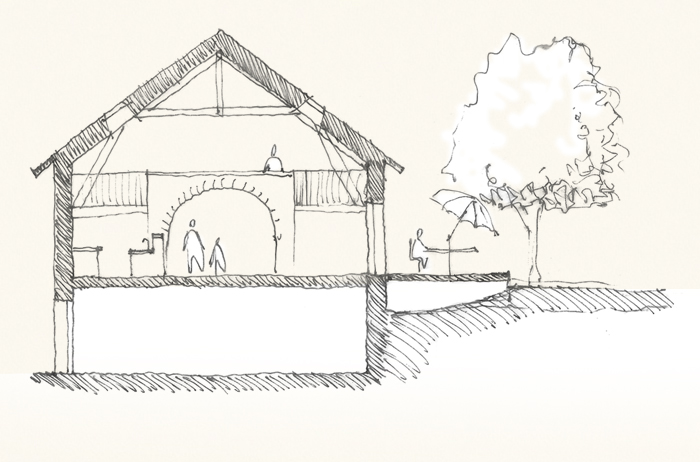

A l’intérieur, les charpentes traditionnelles triévoises étaient en bon état, n’ayant subi que quelques reprises avec entraits retroussés. Le long volume est articulé en deux parties, tant au niveau des niveaux de sols que des toitures, offrant autant de contraintes, ou d’opportunités, au projet d’habitation.

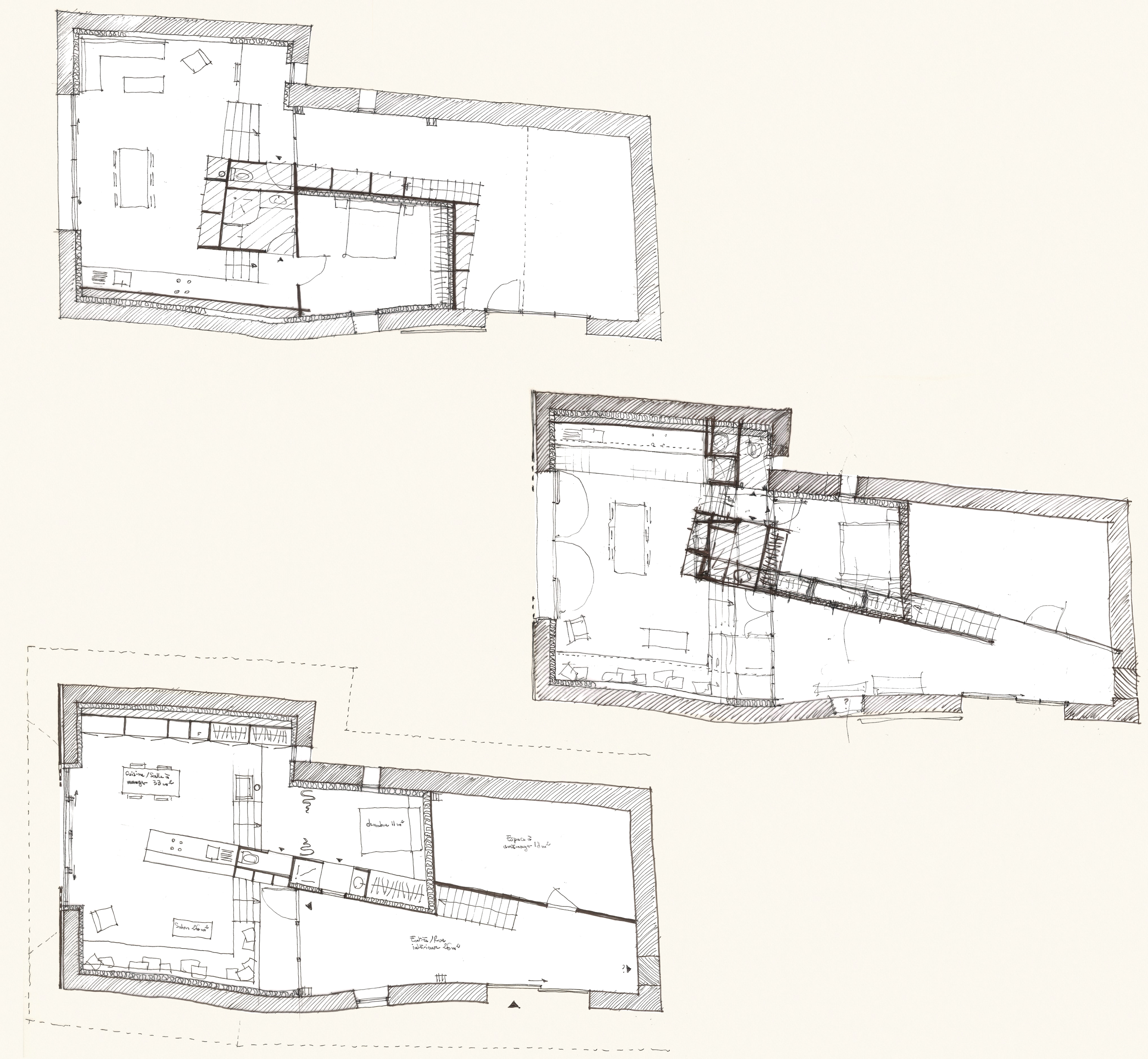

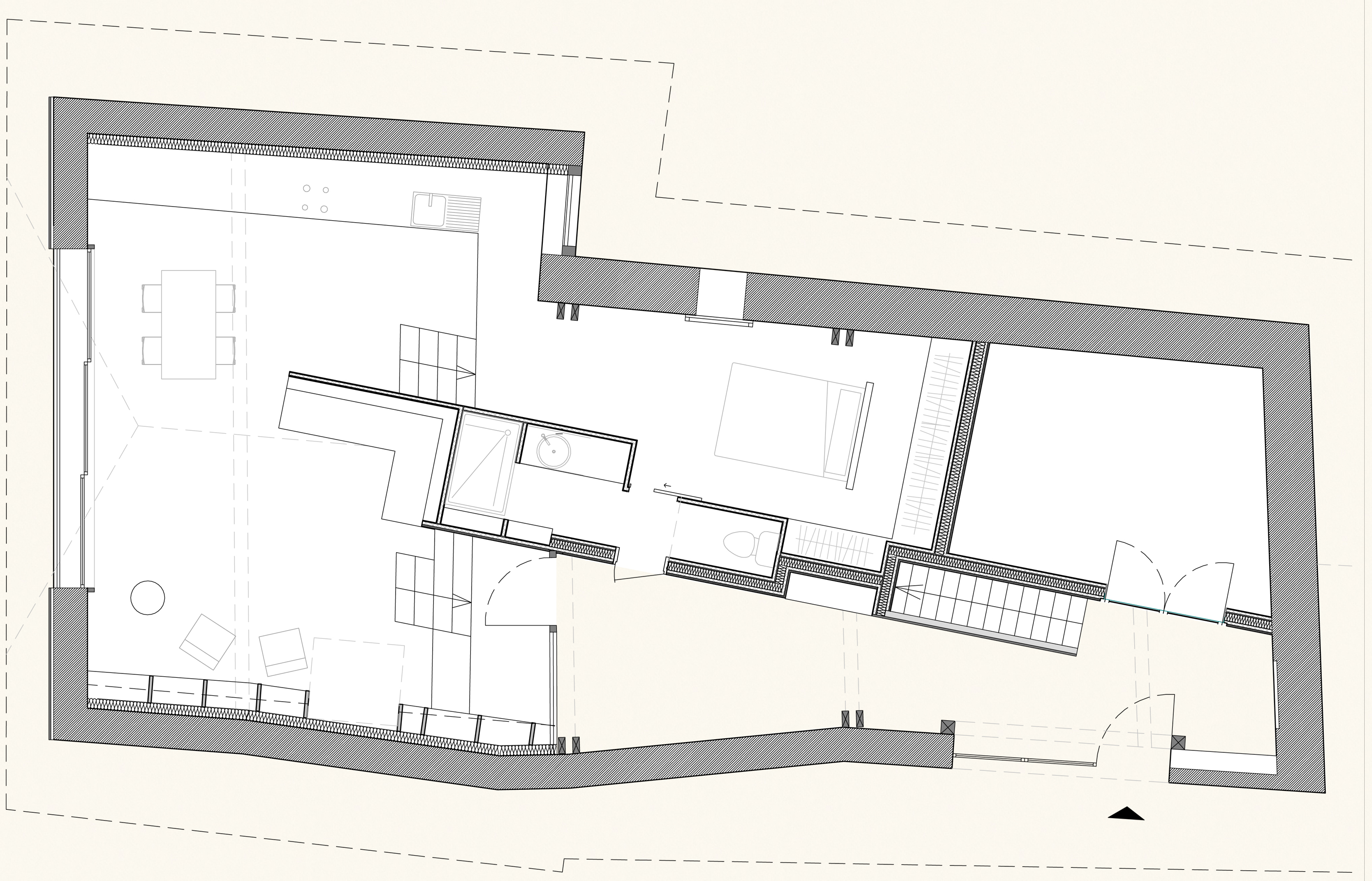

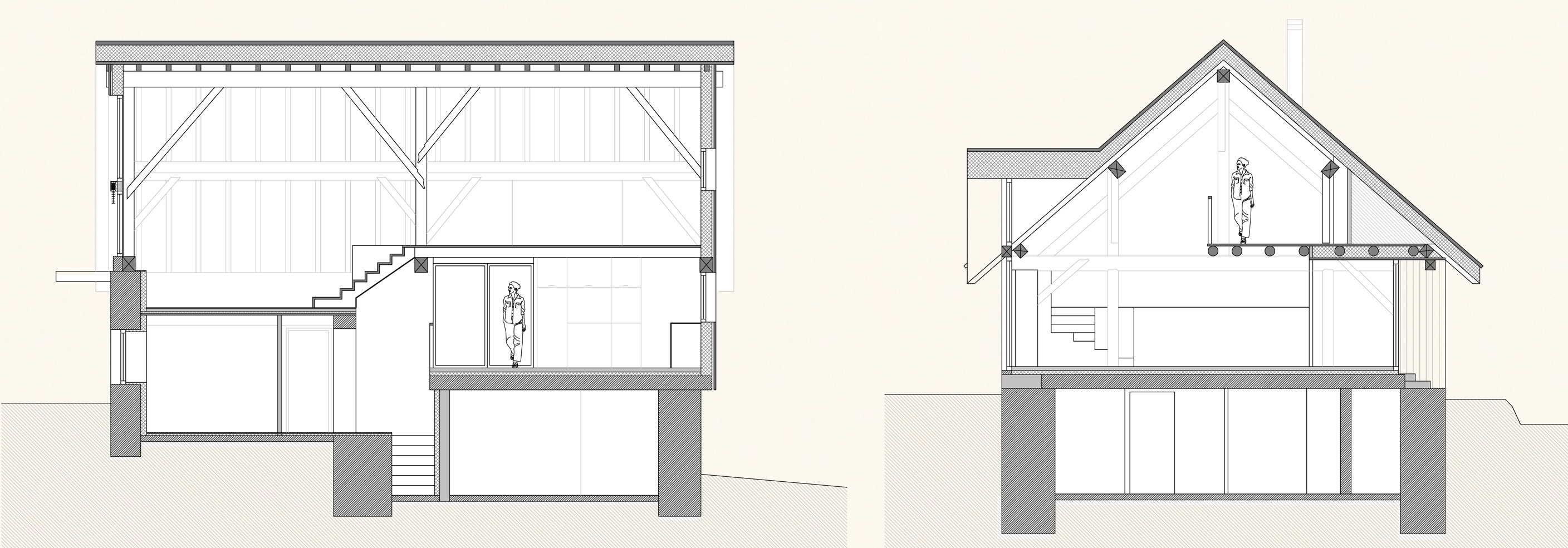

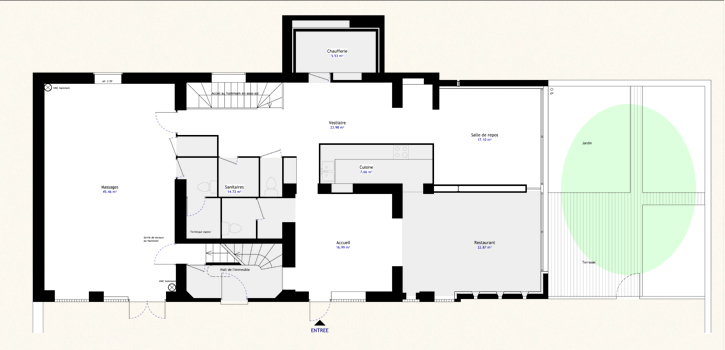

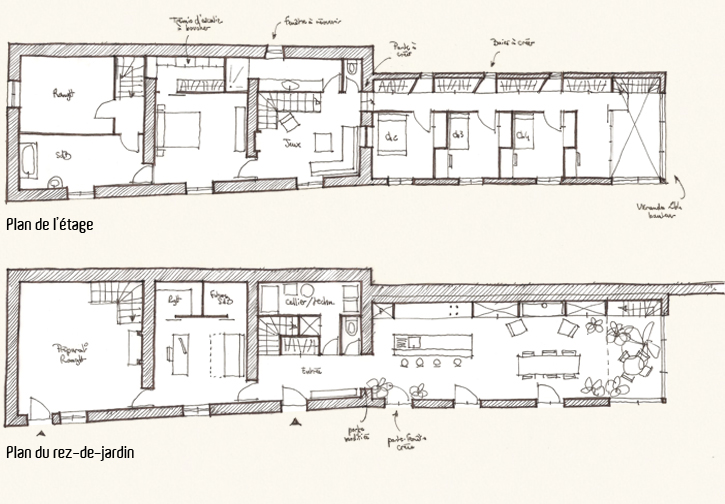

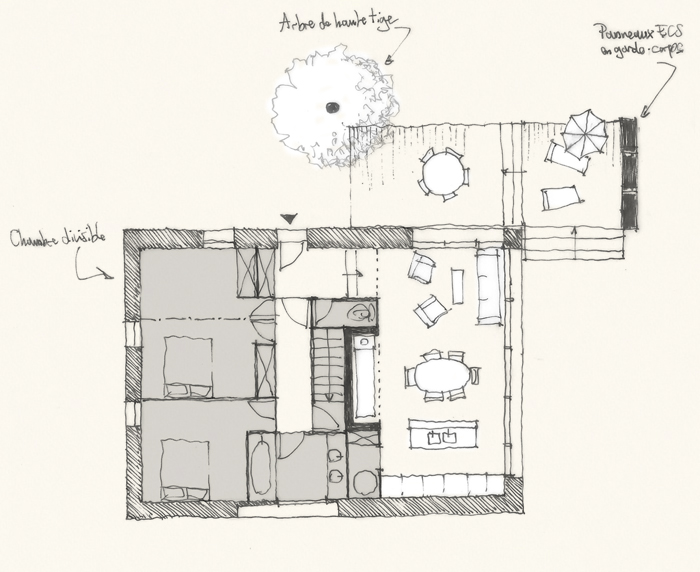

D’entrée de jeu, au vu du budget contraint pour les travaux, deux partis forts ont été pris : une part importante d’autoconstruction serait assurée, et tout le volume disponible de la grange ne serait pas investi. Le niveau bas de la partie aval resterait à usage de garage, celui de la partie amont accueillerait les équipements techniques et, à l’étage, seule la partie aval, potentiellement mieux exposée à la lumière et à la vue, serait transformée en espace chauffé. La partie amont, non isolée, serait une zone d’entrée généreuse, pratique, avec juste une chambre en « tiroir » ou excroissance de la zone chauffée.

D’entrée de jeu, au vu du budget contraint pour les travaux, deux partis forts ont été pris : une part importante d’autoconstruction serait assurée, et tout le volume disponible de la grange ne serait pas investi. Le niveau bas de la partie aval resterait à usage de garage, celui de la partie amont accueillerait les équipements techniques et, à l’étage, seule la partie aval, potentiellement mieux exposée à la lumière et à la vue, serait transformée en espace chauffé. La partie amont, non isolée, serait une zone d’entrée généreuse, pratique, avec juste une chambre en « tiroir » ou excroissance de la zone chauffée.

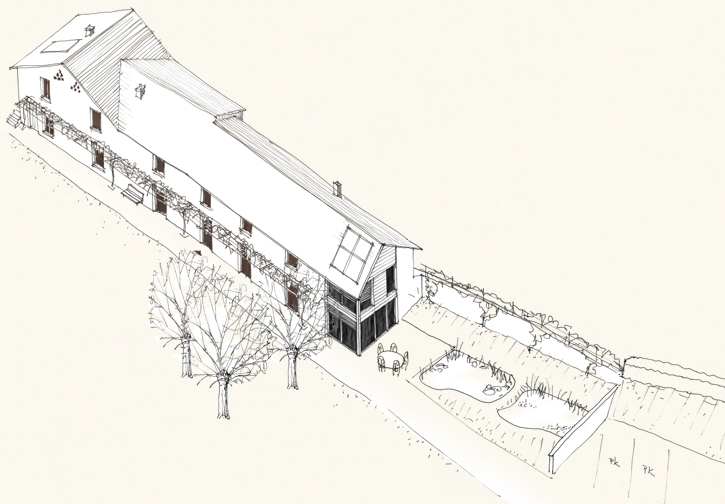

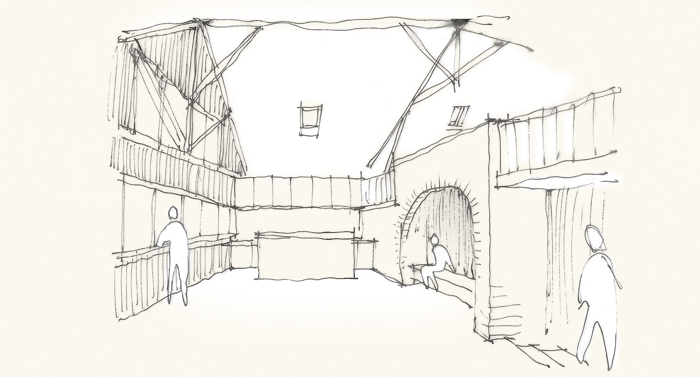

Les premières esquisses cherchaient à la fois à faire du lien entre la grande porte coulissante de l’entrée et la grande baie vitrée à créer au sud, et à regrouper les espaces servis dans un volume compact, afin de conserver le lisibilité de l’ancienne grange dans sa profondeur et dans sa hauteur, malgré sa découpe en deux espaces chauffé/non chauffé :

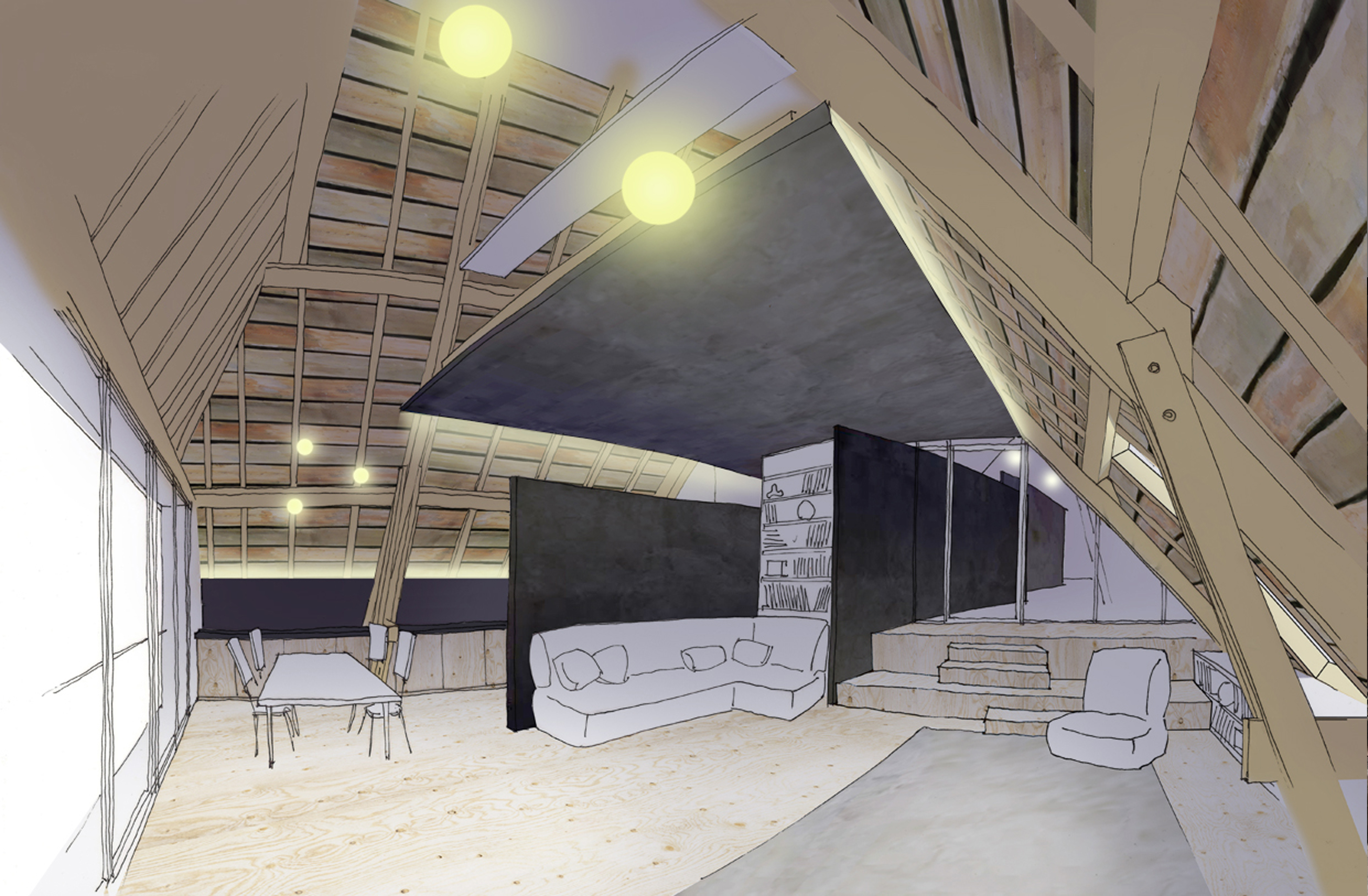

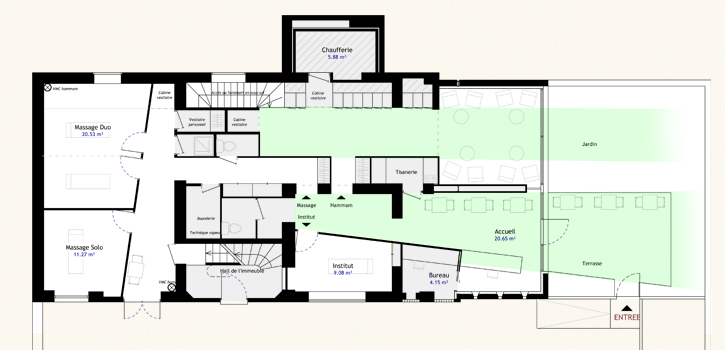

Le projet s’est stabilisé autour d’un simple geste diagonal, générant une impression d’ouverture vers le paysage et prenant en compte les différences de niveaux de sols. L’intervention contemporaine est clairement identifiée comme une « boîte » dans la volumétrie rustique de la grange.

A l’extérieur, La nouvelle baie sud est intégrée dans un bardage bois, et seuls quelques châssis de toiture incisent la couverture en tôle à petites ondes, refaite à l’identique après isolation.

A l’intérieur, l’intervention contemporaine s’exprime sous forme de plans abstraits, parois en ossature bois revêtues d’un enduit à la chaux teinté de noir. Ces plans abstraits, cloisons et plafonds flottants, contrastent avec les parois très matérielles de l’enveloppe existante, charpente apparente couverte de volige brute non délignée, murs pierre et enduits chaux.

A l’intérieur, l’intervention contemporaine s’exprime sous forme de plans abstraits, parois en ossature bois revêtues d’un enduit à la chaux teinté de noir. Ces plans abstraits, cloisons et plafonds flottants, contrastent avec les parois très matérielles de l’enveloppe existante, charpente apparente couverte de volige brute non délignée, murs pierre et enduits chaux.

Ainsi, et malgré la petite taille de l’habitation, les situations de surplomb, de pincement, de percées visuelles, de doubles hauteurs, de contournement, offrent une grande richesse d’espaces.

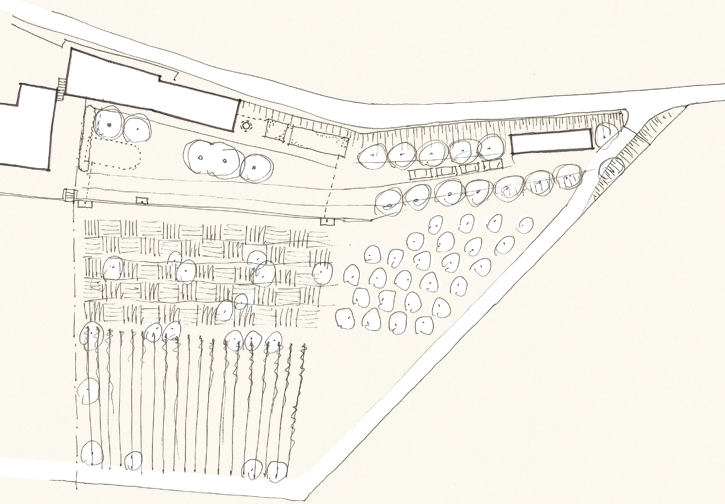

Côté technique, le geste le plus fort consistait à créer la grande baie au sud, en reprise en sous-œuvre de la charpente. Avec la suppression d’un entrait de ferme au milieu de la partie aval (future pièce de vie), c’était l’élément essentiel pour que cette grange puisse devenir une belle habitation montagnarde.

La toiture de la partie chauffée a été voligée et isolée en sarking, avec une limitation des épaisseurs en rive, et la toiture de la partie non chauffée a été seulement voligée. Cela a aussi permis de résoudre des points singuliers de géométrie entre les deux toitures, et de tirer partie d’une ouïe entre les deux pans est pour offrir une vue vers le sud à la zone d’entrée.

La toiture de la partie chauffée a été voligée et isolée en sarking, avec une limitation des épaisseurs en rive, et la toiture de la partie non chauffée a été seulement voligée. Cela a aussi permis de résoudre des points singuliers de géométrie entre les deux toitures, et de tirer partie d’une ouïe entre les deux pans est pour offrir une vue vers le sud à la zone d’entrée.

Pour la réalisation, les clients ont pu tantôt embaucher des artisans, tantôt construire en autoconstruction, tantôt s’associer à des artisans en autoconstruction accompagnée.

Missions : Conception architecturale, dossier PRO, suivi des travaux maçonnerie. Chantier en cours, livraison 2025.